Le traumatisme psychique ou psychotraumatisme est une réponse du corps et de l’esprit à un événement perçu comme une menace extrême pour la vie ou l’intégrité de la personne. Cet article vise à éclairer les mécanismes à l’œuvre dans le trauma, les symptômes qu’il peut provoquer et les croyances qui peuvent s’installer. Il se conclura par des ressources utiles pour accompagner la compréhension et le soin de ces blessures invisibles.

Qu’est-ce qu’un psychotraumatisme ?

Les DSM-V (catalogue des affections mentales) définit le psychotraumatisme comme des troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant menacé son intégrité physique et psychique ou celle d’autres personnes présentes ayant provoqué une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur et ayant développé des troubles psychiques lié à ce(s) traumatisme(s).

Autrement dit, un psychotraumatisme peut survenir lorsqu’une personne vit un événement dépassant ses capacités d’adaptation. Il s’agit souvent d’une confrontation à la mort, à la violence et à l’impuissance extrême. Cette confrontation est vécue de façon brutale, inattendue et sans possibilité de fuite ou de lutte efficace.

Le psychotraumatisme est l’ensemble des troubles psychiques immédiats, post-immédiats puis chroniques se développant chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité physique et/ou psychique.

Il peut s’agir :

- d’un événement ponctuel (accident, agression, catastrophe naturelle). On parle alors de psycho-traumatisme simple pouvant s’orienter vers un Trouble de Stress Post-Traumatique Simple ou TSPT. Il y a souvent un avant et un après l’événement.

- d’expositions répétées à la violence, abus et/ou négligence : on évoque plutôt un traumatisme complexe pouvant donner un Trouble de Stress Post-traumatique Complexe ou TSPT-C.

- au cours du développement de l’enfant, celui-ci peut vivre dans un cadre relationnel insécure. Il peut développer des traumatismes développementaux.

psychotraumatisme

Les troubles psycho-traumatiques sont fréquents

Prévalence à vie du TSPT

Différences entre les sexes

Prévalence à vie du TSPT

En France : Une étude menée en France a estimé la prévalence à vie du TSPT à 3,9 %.

À l’échelle mondiale : La prévalence mondiale à vie du TSPT est estimée à 3,9 %.

Différences entre les sexes

Les femmes présentent une prévalence à vie du TSPT d’environ 10 à 12 %. Cette prévalence est chez les hommes de 5 à 6 %.

Cette différence s’explique en partie par une exposition plus fréquente des femmes à des traumatismes interpersonnels tels que les violences sexuelles ou conjugales qui sont fortement corrélés au développement du TSPT.

psychotraumatisme

Probabilité de développer un TSPT après un événement traumatique

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 70 % des personnes dans le monde vivent un événement potentiellement traumatisant au cours de leur vie. Parmi elles, seule une minorité, environ 5,6 %, développe un TSPT.

Prévalence comparée du TSPT et du TSPT-Complexe

Une étude menée aux États-Unis a estimé la prévalence à vie du TSPT à 3,4 % et celle du TSPT-C à 3,8 %.

Prévalence comparée du TSPT et du TSPT-Complexe

Une étude menée aux États-Unis a estimé la prévalence à vie du TSPT à 3,4 % et celle du TSPT-C à 3,8 %.

D’autres recherches indiquent que la prévalence du TSPT-C dans la population générale varie entre 1 % et 8 %, avec des taux pouvant atteindre 50 % dans les établissements de santé mentale.

psychotraumatisme

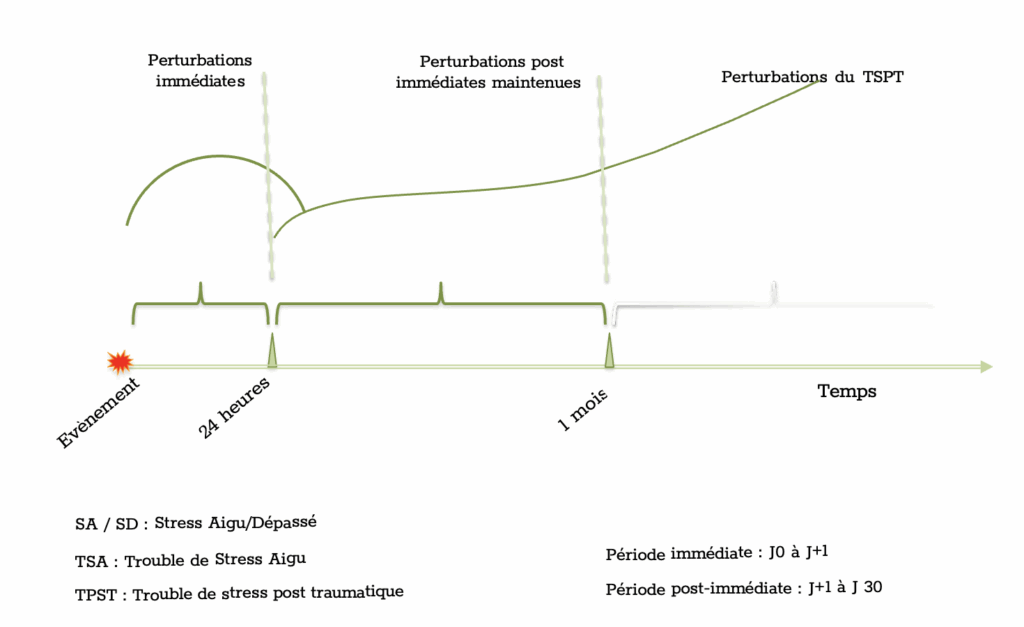

De l’évènement au trouble de stress post-traumatique

Exposition à l’événement traumatique

➔ Activation intense du système de stress : adrénaline, cortisol.

- Phase immédiate : Réaction aiguë au stress (0 à 48 heures)

- Symptômes normaux d’adaptation :

- Choc émotionnel, sidération.

- Anxiété intense, hypervigilance.

- Troubles du sommeil, cauchemars.

➔ Cette phase est normale et protectrice.

- Phase subaiguë : Récupération ou aggravation (3 jours à 1 mois)

- Deux évolutions possibles :

- ✔️ Récupération naturelle : les symptômes diminuent peu à peu.

- ❗ Persistance ou aggravation des symptômes :

- Reviviscences, flashbacks.

- Évitement des rappels du trauma.

- Hyperactivation neurovégétative (hypervigilance, irritabilité).

- Diagnostic du TSPT : après 1 mois

- Si les symptômes persistent au-delà de 1 mois et altèrent le fonctionnement quotidien, le diagnostic de TSPT peut être posé (DSM-5).

- ➔ Critères :

- Reviviscences.

- Évitement.

- Altérations cognitives et émotionnelles.

- Hyperactivation.

- Évolution chronique si non traité (> 3 mois)

- Maintien du trouble dans le temps :

- Troubles de l’humeur (dépression).

- Addictions.

- Troubles somatiques.

- Isolement social, troubles relationnels.

psychotraumatisme

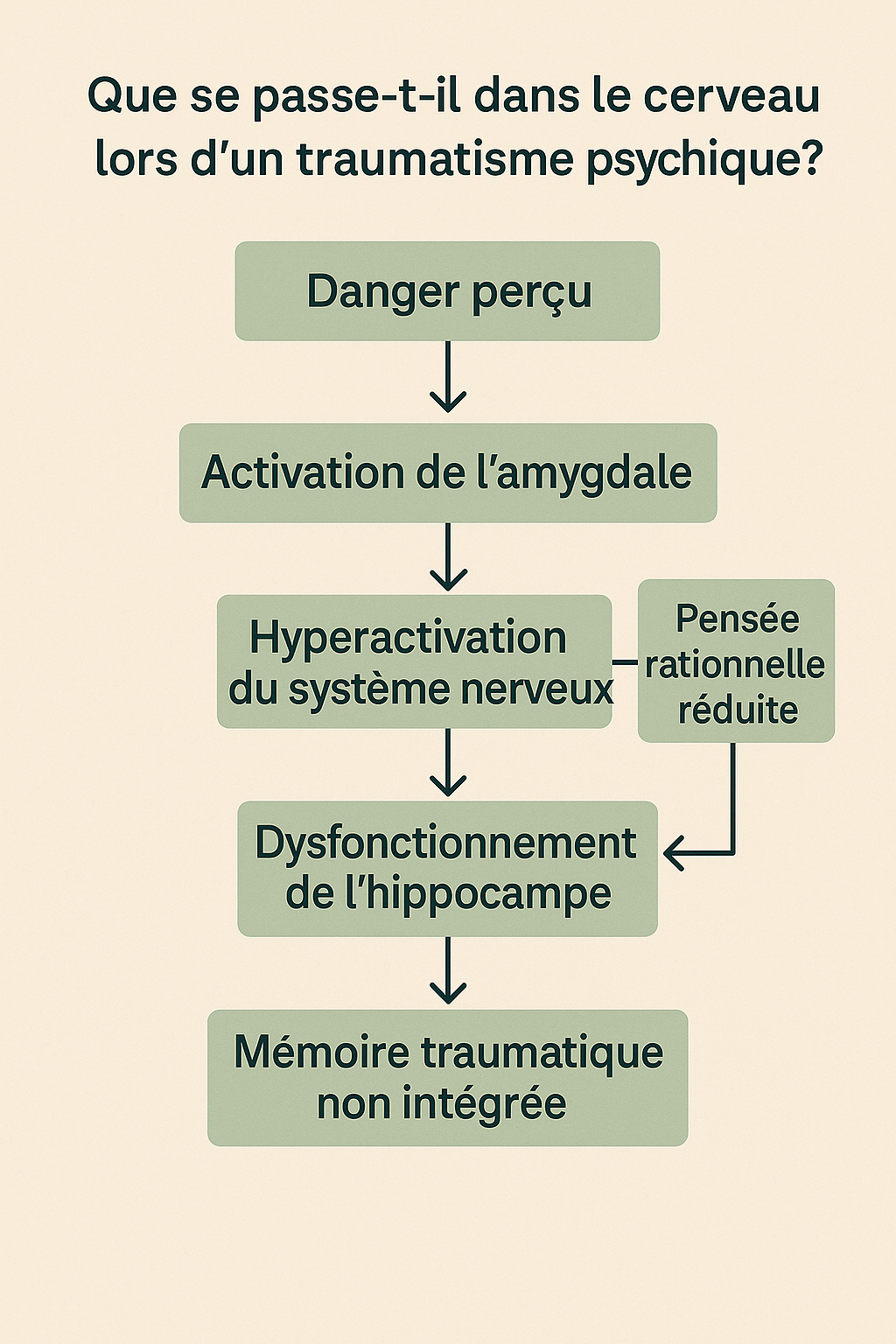

Que se passe-t-il dans le cerveau ?

Lors d’un événement traumatique, le cerveau bascule en mode survie : l’amygdale (centre d’alerte) s’active. Le système nerveux autonome s’emballe (hypervigilance, tension, sidération…). Le cortex préfrontal, chargé de la pensée rationnelle et de la régulation, peut se désengager.

Le souvenir de l’événement reste alors mal intégré, parfois fragmenté, piégé dans le corps et dans la mémoire émotionnelle.

C’est ce qui explique que le trauma peut continuer à produire des réactions disproportionnées comme si l’événement était encore en train de se produire.

Imaginez que votre cerveau est comme une maison.

Dans cette maison, il y a :

- Un détecteur de fumée (l’amygdale) qui repère le danger.

- Un bureau de contrôle (le cortex préfrontal) où l’on analyse la situation calmement.

- Une bibliothèque (l’hippocampe) où l’on range tous les souvenirs, bien classés par dates et catégories.

Un jour, il se passe quelque chose de terrible : un incendie éclate.

Le détecteur de fumée hurle, le bureau de contrôle s’éteint pour ne pas ralentir la fuite et tout le monde court pour sauver sa peau.

Dans la panique, les livres sont jetés partout dans la bibliothèque, sans ordre ni classement.

L’incendie s’éteint mais un problème survient :

- Le détecteur reste bloqué en mode alerte maximale.

- Le bureau de contrôle a du mal à reprendre ses fonctions.

- Les souvenirs du feu restent en désordre, prêts à tomber à tout moment.

Résultat :

Même sans feu, à la moindre odeur de fumée ou au moindre bruit suspect,

➔ L’alarme se remet à sonner.

➔ La peur revient aussi forte que si l’incendie était là.

C’est exactement ce qui se passe dans le cerveau après un traumatisme psychique :

Le système d’alarme reste bloqué, la raison est moins disponible et les souvenirs ne sont pas bien rangés.

Le travail thérapeutique va consister à réparer l’alarme, réactiver le bureau de contrôle et reclasser les souvenirs dans la bibliothèque du passé.

Les symptômes

Les manifestations varient selon les personnes, mais certains symptômes sont typiques du psychotraumatisme :

- Intrusions : souvenirs intrusifs, cauchemars, rêves angoissants, se sentir agir comme si l’évènement se reproduisait, détresse intense et réactions neurobiologiques provoquée par des stimuli.

- Évitement : éviter certains lieux, personnes, pensées liées au trauma.

- Altérations des cognitions et de l’humeur : Incapacité à se souvenir d’une partie de l’évènement, vision négative du monde et de soi-même, idées déformées, perte d’intérêts pour les activités habituelles, sentiment d’être différent des autres, incapacité à ressentir des émotions agréables.

- Hyperactivation : hypervigilance, irritabilité, troubles du sommeil, réactions de sursaut exagérées et problèmes de concentration.

- Dissociation : sentiment d’irréalité, de déconnexion de soi ou de son corps.

Ces symptômes sont parfois regroupés sous le terme de trouble de stress post-traumatique (TSPT) mais un vécu traumatique peut exister sans répondre à tous les critères diagnostiques.

Différences symptomatiques entre TSPT et TSPT-C

- TSPT : symptômes tels que reviviscences, évitement, hypervigilance.

TSPT-Complexe : en plus des symptômes du TSPT, présence de troubles de la régulation émotionnelle, épisodes dissociatifs, altération de l’image de soi, difficultés relationnelles persistantes, somatisation et absences de perspectives…

Que faire ?

Le psychotraumatisme n’est pas une fatalité. Des approches thérapeutiques permettent d’apaiser la mémoire traumatique, d’intégrer l’expérience et de retrouver une sécurité intérieure.

Voici quelques thérapies spécialisées :

En attendant, quelques outils de régulation émotionnelle

Techniques d’ancrage corporel

Pour ramener l’attention au présent et apaiser le système nerveux :

- 5-4-3-2-1 : repérer 5 choses que je vois, 4 que je touche, 3 que j’entends, 2 que je sens, 1 que je goûte.

- Auto-massages : mains, bras, épaules.

- Tenir un objet sensoriel : galet, tissu doux, balle antistress…

Respiration consciente

Pour ralentir l’activation physiologique :

- Cohérence cardiaque : respirer 5 secondes à l’inspiration, 5 secondes à l’expiration (3 à 5 minutes).

- Respiration en carré : 4 secondes d’inspiration – 4 de rétention – 4 d’expiration – 4 de pause.

Mouvements corporels doux

Pour aider à libérer les tensions, l’activité physique peut soutenir :

- Balancements rythmés (se bercer légèrement).

- Étirements doux : étirer bras, jambes, dos, en conscience.

- Marche consciente : ressentir chaque pas, la respiration et le contact du sol.

Imaginaire sécurisant

Pour favoriser un sentiment de sécurité intérieure :

- Création d’un « lieu sûr » mental : imaginer un endroit paisible et ressourçant.

- Visualisation d’une bulle protectrice.

Se renseigner

Lectures : Le trauma, quelle chose étrange de Steve Haines et Sophie Standing.

Vidéos : Traumatismes et système nerveux : https://www.youtube.com/watch?v=HVVpa_-pLkE

En cas de doutes, il est important que nous ne restiez pas seul-e.

PS : Ce que je vous partage dans ces articles de blog sont des ressources que je donne en séances et/ou en devoirs à la maison. Mon objectif est de vous les partager pour vous familiariser avec les principes des TCC et vous permettre de comprendre leur fonctionnement. Bien que ces ressources puissent suffire à améliorer votre bien-être, certaines personnes peuvent avoir besoin d’un accompagnement plus personnalisé et de soutien pour les mettre en pratique. Si vous êtes dans cette situation, je vous encourage vivement à consulter.